近日,张亚平院士与马占山研究员在《生态学与进化前沿》发表题为: Ecology of human medical enterprises: from disease ecology of zoonoses, cancer ecology through to medical ecology of human microbiomes的综述。

医学生态学(Medical Ecology)一词的使用可以追溯到上世纪50年代,最早应该是由Rene Dubos 提出。Dubos是与发现青霉素的亚历山大·弗莱明等共同开辟了抗菌素时代的杰出微生物学家。或许是受到众多抗菌素来源于土壤微生物的启发, 因此他认为,人类绝大多数的医疗所需都可以从自然界中获取,而生态环境破坏则可能间接引发疾病。例如:野生动物生境的压缩可能会迫使它们逃离自然家园,而将它们所携带的病毒传入人类。当然,这些关于自然的朴素认知,在古代中国中医药已是常识。

如果把疾病看作一个系统,其中首先是有病人,其次一般都有病原体(通常是细菌或者病毒),当然也有不少人类疾病并没有确定的或已知的病原,甚至可能确实不存在病原体(例如:多数癌症、许多免疫代谢疾病)。但无论是否存在特定的病原体,人类生活离不开生态环境:即使长期生活在城市高楼大厦中的居民,其健康也仍然会受到空气中微生物菌群的影响。近年来,关于建筑物空气中菌群的研究已成为热点之一。一个简单的例子:将住宅朝向与居民健康关联可能会被多数现代人认为是没有科学依据的传统迷信,但事实上,住宅朝向一般都会对房间空气中菌群有一定影响,而人体呼吸道与空气中菌群之间显然构成开放系统。因此,建筑物空气中菌群间接影响人体健康应该是有一定科学依据。这些例子足以说明Dubos 所倡导的医学生态学不无道理,因为生态学最根本特征就是研究有机体与其环境之间的关系。

既然Dubos 广义医学生态学概念似乎具有广泛的科学基础,为什么多年来的发展却“不温不火”,仅有极个别学者提出了一些建立统一的医学生态学的构想,例如备受世界卫生组织等倡导的“One Health”(全健康)框架认为:研究人类、动物、环境之间相互作用有助于预测和应对像新冠这样的大流行疾病。但就像说保持生态平衡有助于人类健康和福祉,目前的“全健康”更多是一种理念,尚未形成一套完整的理论,也缺乏研究和实施技术。

或许可以说,真正将医学生态学推向前沿的标志性事件是大约10年前启动的人类菌群宏基因组(HMP)项目。通过对人体菌群进行宏基因测序研究后发现,人体体内和体表含有大量微生物,仅细菌的数量就是人体体细胞数量的10倍,而病毒数量则又是细菌数量的10倍以上,这些微生物所携带的基因数量则是人类基因数量的100倍以上。虽然在人类菌群宏基因组之前,科学家们早已知道人体存在微生物菌群,但多数学者可能没有预料到其种类和数量如此之大。于是,微生物学家开始广泛使用原来不太常用的“菌群”一词(也有许多学者将其称之为“微生物组”),以形象表述“成群结队”和数量庞大的特色。事实上,菌群的“群”(Microbiome)应该是与生物地理学中“区系”(biome) 同源,其研究历史可以追溯到18世纪。例如, 森林生态学家和地植物学家通常会提到东北针叶林“区系”、版纳热带雨林“区系”之类,但他们不会用热带雨林“组”这样的表述。 虽然当年生物地理学家虽然无法研究微生物地理分布(见下文解释),但他们发明Biome这一名词时没有道理排除微生物。“组”这一词缀起源于基因组(Genome),应该适用于微生物菌群所携带的基因组,也就是所谓“宏基因组”(metagenome)。 宏基因组可以认为是人体所有微生物基因组的“集合”。因此,微生物菌群或者微生物群系(如果包括病毒)应该是比较合理的名词。

微生物菌群(群系)研究要比动植物群系(区系)研究晚2-3个世纪,原因不难理解:动植物肉眼可见,也可以用航拍或卫星图像识别,而菌群即使可以在显微镜或电子显微镜下观察,但要对几十万、上百万的微生物菌群在显微镜下面进行分类、计数,其难度就像试图使用普通望远镜研究宇宙演化一样。而比分类困难更加致命的是,要研究细菌或病毒的功能,显微镜帮助很小,关键是要能够人工离体培养,但绝大多数人体微生物(估计99%以上)迄今无法人工培养。因此,在过去数百年中,微生物学家只能选择性研究那些与人类健康和福祉直接相关的微生物的结构和功能,而忽略99%的人体微生物。21世纪初成熟的基因测序技术才为研究99%的人体微生物提供了可行的技术。 基因测序仪为研究菌群和宏基因提供了硬件,而要将测序仪所产生(光电感知信号)的数据转换成能与传统生物学(生态学)数据“接轨”的生物信息大数据则需要生物信息学支撑。如果没有生物信息学的计算支撑,基因测序仪就像一部没有了软件的“砖头”手机。

显然,宏基因测序技术、生物信息学大数据分析、理论生态学建模分析自然是医学生态学的基础。那么这些研究对医学、特别是临床医学有什么意义?大约2010年人类微生物菌群计划开始之前,有科学家(哈佛医学院院长)就指出,10年以后,我们会发现医学院教材一半内容都需要改写。这里仅列举三个例子:或许细菌“相信”眼泪,其中只有四种细菌。血液中则有大量细菌、古菌和病毒。前述都是健康人体样本,并不是病人。肿瘤组织中也含有大量微生物。这些发现显然是很大程度上颠覆了传统医学中疾病是“以小搏大”,或者微小的生物多半生是“祸根”(病原)的认知,绝大多数(可能高达99%)“小朋友”确实都是人类的盟友,它们对我们健康多半是有益的。但如果将它们都认为是小“朋友”,那多半也会是太天真了。它们当中有些可能是机会性病原菌,会“趁你病要你命”,而且可能擅于“拉帮结派”。与干旱以后农田更容易遭受病虫灾害类似,当人体免疫系统功能下降时,机会性团伙可能会将人体宿主拉入病态。

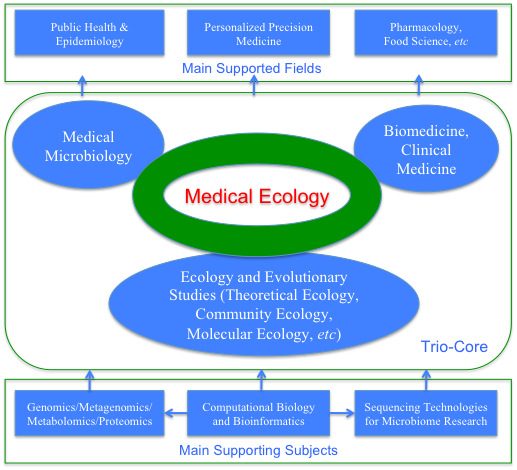

人体菌群中绝大多数多数微生物是守候人体健康的盟友,这也意味着菌群(体内菌群生态系统)失去正常平衡时候,人体就有可能进入亚健康乃至疾病状态。近年研究发现,菌群与人体许多疾病都有关联。一些先前病原不明确的疾病(例如发病率可能高达30%的细菌性阴道炎和乳腺炎)就是菌群里存在一些机会性病原菌的“邪恶联盟”所致。母亲传给婴儿的菌群在训练婴儿免疫系统发育中显然起着关键作用。肠道菌群会帮助我们消化食物,自然会影响代谢综合征相关的疾病传统的“脑-肠轴心”实际上应该是“脑-肠-菌群”轴心:肠道菌群与中枢神经系统之间存在着至少三条平行但又互作的通道,同时,内分泌系统和免疫信号传导系统也广泛参与了这些通道的运作。因此,肠道菌群与神经退行性疾病相关联就是很自然的事情了。又例如,肿瘤细胞、免疫细胞和细菌细胞之间如何互动?其互作机制很有可能影响肿瘤发生、转移、治疗效果等。一般认为,肿瘤组织菌群会影响肿瘤典型特征(Hallmarks of cancers)的表型(enabling factors),但菌群是否构成典型特征(hallmark)尚无定论。 也有学者将菌群看作肿瘤微环境的组成部分。目前对于这些问题的研究多数刚刚起步 (过去3-5年间所发表的研究),许多问题仍停留在假设阶段。菌群医学生态学,也就是我们所界定的狭义医学生态学 [图(1)]。

图(1)菌群医学生态学

虽然没有必要建立统一的医学生态学(例如广义和狭义的整合),但是我们认为,理论生态学、基因测序技术和生物信息学对于广义医学生态学研究也具有重要借鉴意义。另外,上文中所介绍的菌群医学生态学也有学者称之为“微生态学”(microecology)。这一名词一方面与传统微生物生态学(microbial ecology)界限不清,也没有充分强调生物信息学和理论生态学的关键角色。同时,microecology 与macroecology也缺乏对应性,会引起不必要的名词混乱。

尽管我们认为泛化医学生态学可能既不现实,也无必要,但狭义的菌群医学生态学确实有进一步扩展的意义。例如:医学生态学理论和技术可以用于扩展新兴的单细胞生态学(Single Cell Ecology)。单细胞测序技术为分子生物学和细胞生物学研究带来了革命性突破,包括可以获得完整的细胞异质性信息,但目前的单细胞分析方法中缺乏有效分析提炼异质性的方法,甚至没有公认的异质性定义。又例如,医学生态学与(野生动物)疾病生态学的交叉也可能为“全健康”(One Health)理念或框架提供研究方法和技术,并为从生物医学、流行病学、医学(疾病)生态学角度研究生态安全提供理论和技术支撑。需要指出的是,无论是狭义还是广义的医学生态学,显然都可能与中医药高度相关。但中医药自成体系,在没有进一步对其关系有深入的跨界研究之前,我们尚无发言权。

医学生态学理论和方法很多来自于经典的理论生态学(也称数学生态学),并从进化生物学、以及诸多交叉学科(例如网络科学、进化博弈论、进化计算、人工智能、计算智能等领域)汲取养分。这些交叉学科不仅为研究传统生物医学问题(疾病发生风险、疾病机制、诊断治疗)提供理论、方法和技术,而且在流行病预测、防控策略等领域也具有重要应用价值。

例如:采用医学生态学方法预测新冠流行感染拐点、或死亡人数也取得了高度可靠的预测结果,例如,2021年5月作者发布预印本“立此存照”(https://arxiv.org/abs/2105.11002w) ,2022年检验,预测全球新冠死亡数其精度高达92%。这一在2021年Delta毒株流行前作出的预测显然比华盛顿大学在 Omicron 肆虐世界时(2022年1月柳叶刀杂志)作出疫情将于同年3月结束的风向预测靠谱多了https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00100-3/fulltext 。

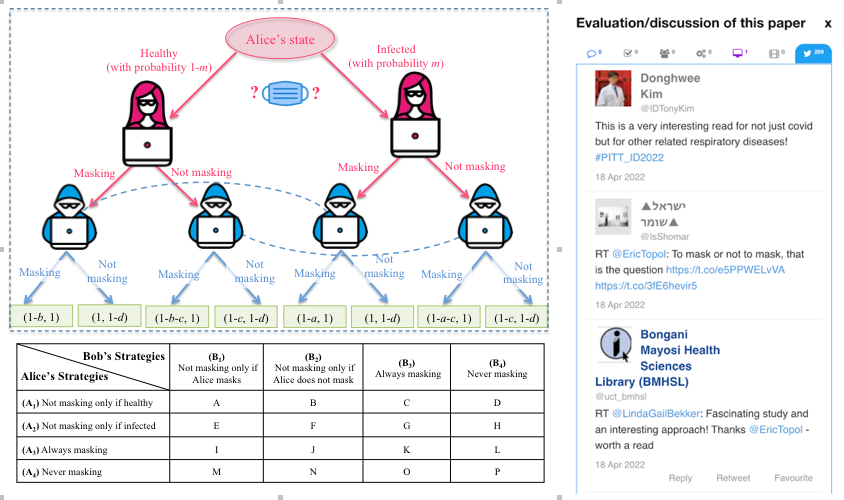

又如:两位学者以进化博弈论构建的“口罩”模型,以一对年轻黑客恋人(Alice & Bob) 在疫情期间约会的 虚拟“故事”为主线,分析疫情期间是否戴口罩这一简单问题为目标,揭示了防疫决策的高度不确定性和背后影响个人(和集体)行为因子的高度复杂性。通过对8个微分方程(组)够成的动态系统解析解和计算机模拟,该研究发现口罩博弈行为竟然会有高达16种组合,但只有其中6种具有平衡点,也就是能够在现实中持久存在。而之所以有如此多样行为,显然是口罩行为背后复杂影响因素所致,例如:医学理念、面子文化、恋人关系、诚实(欺骗)、报复、反智等。文章发布到medRxiv预印本平台后,受到学界和社会各界广泛关注。其关注度达到该平台所有论文的前5%,并在推特等社交媒体广泛推送(https://medrxiv.altmetric.com/details/126741034),以及媒体报道:https://www.news-medical.net/news/20220420/Assessing-masking-behaviors-during-the-COVID-19-pandemic-using-Alice-and-Bobe28099s-dating-dilemma.aspx 。

相关论文出处

Ma ZS & Zhang YP (2022) Ecology of human medical enterprises: from disease ecology of zoonoses, cancer ecology through to medical ecology of human microbiomes. Frontiers in Ecology and Evolution, doi: 10.3389/fevo.2022.879130 。该综述长达三万多字,引用文献近300篇(作者论文接近20%)。其中一位审稿学者在所有5项定量评价中给出了5个满分。该研究得到了国家自然科学基金、云南省发改委项目支持。

Ma ZS & Zhang YP (2022) To mask, or not to mask, Alice and Bob’s dating dilemma. doi: https://doi.org/10.1101/2022.04.14.22273886

Ma ZS (2022) Coupling Power Laws Offers a Powerful Modeling Approach to Certain Prediction/Estimation Problems with Quantified Uncertainty.

Front. Appl. Math. Stat., https://doi.org/10.3389/fams.2022.801830

Ma ZS (2021) Coupling Power Laws Offers a Powerful Method for Problems such as Biodiversity and COVID-19 Fatality Predictions. https://arxiv.org/abs/2105.11002w

Ma ZS (2020) Predicting the outbreak risks and inflection points of COVID-19 pandemic with classic ecological theories. Advanced Science. 7:2001530.