近日中科院昆明动物所马占山学科组在Cell旗下iScience以及欧洲微生物学会FEMS Microbiology Ecology同时发表相关论文:[1] Critical network structures and medical ecology mechanisms underlying human microbiome-associated diseases. iScience. [2] Heterogeneity-disease relationship in the human microbiome associated diseases. FEMS Microbiology Ecology. 两篇论文总结了学科组近年来在医学生态学领域的系列重要进展,为建立和推进菌群医学生态学学科发展提供了进一步的理论和技术支持。

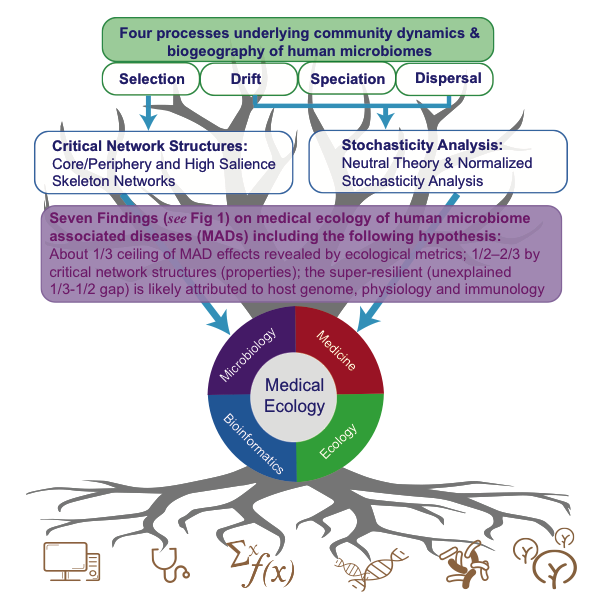

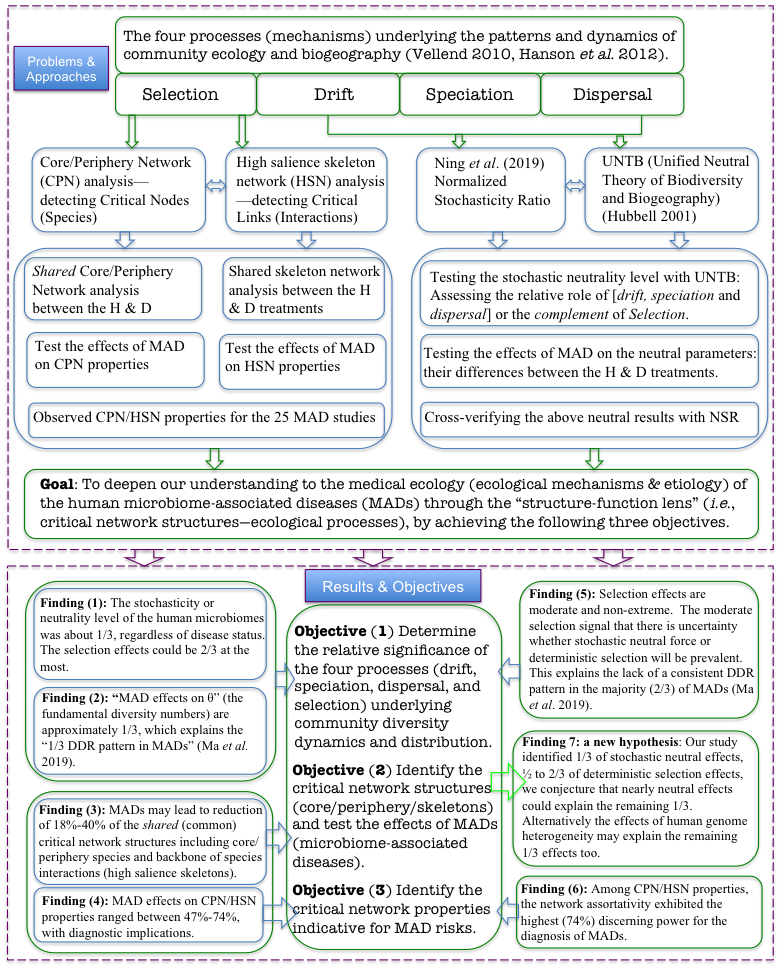

最新这两份研究报告仍然聚焦在菌群相关疾病的发生机制。研究发现, 仅仅在大约1/3的情形下,疾病样本与健康对照之间存在显著差异,或者说菌群与疾病发生显著相关。而如果采用复杂网路分析技术,则该比例可以提高至1/2—2/3。然而,2/3 似乎是一难以突破的天花板!研究人员采用了先前提出的理论定量解释了出现这些现象背后的进化、生态机制。同时提出剩余1/3应该由宿主(人体)基因组决定。这一似乎简单的比例分配实际上反映了目前人体菌群研究领域的一个误区:大量关于菌群相关疾病研究所报道中,其中一部分或许过于宽泛。考虑到通常“正面”(具有显著差异)结果 比“负面”(无显著差异)结果更有可能为学术期刊所发表的现实,这一问题或许比实际所观察的更为严重。从更大视角来看,这些研究或许表明:菌群与疾病间关系虽然并非完美,但1/3乃至2/3的差异也显示了菌群在人类健康方面的极端重要性。而至于1/3—2/3范围则显示了菌群的高度个性化,或者个体间高度异质性。而高度异质性使得个性化的精准医疗诊治成为必要。换句话说,菌群与疾病的关系高度因人而异。

iScience发表的研究总共报道了七项关于菌群相关疾病机制的发现或假设,其中第七项即为上文介绍的假设。医学生态学这一名词在文献中时有出现,并且(对其的定义)有不同版本。比较流行的版本包括已故微生物学家Rene Dubos于上世纪三十年代提出的“研究直接影响人类健康的环境因素的交叉学科。例如清洁空气、优良饮水以及安全食物”,以及哥伦比亚大学公共卫生系所倡导的“生态学、地球科学、公共卫生”交叉学科。但这些工作大多都长期处于名词定义阶段。2010年前后,马占山在为新成立的学科组命名时,将最初所构想的“计算生物学与生物信息学”最终定名为“计算生物与医学生态学”。其初衷是强调“计算生物学”的理论以及更加具体的应用领域(人类菌群——宏基因组生物信息学分析)。 学科组成立后,除致力于三代基因测序算法和软件研制外(先后发布三项重要软件技术),其它主要研究精力基本集中在人类菌群与疾病关系的研究。学科组发现,除了计算生物信息学外,生态学(特别是理论生态学)为研究人类菌群相关疾病提供了极为重要的理论指导和分析方法。 为此,过去10年间,学科组系统探索了理论生态学主要的经典理论和方法、并结合近年来新兴的复杂网络科学,从而为分析菌群宏基因大数据、特别是与人类疾病关系的机制方面提出了一系列理论、方法和技术(发表相关论文50余篇,申请发明专利17项)。并从2019年开始系统总结建立一门具有相对独立性、但仍处于探索阶段的交叉学科,也就是菌群医学生态学领域(Medical Ecology of Human Microbiomes)。作为学科组所理解的医学生态学代表作包括2019年发表在权威期刊 The ISME Journal,Ecological Monographs, Advanced Science 的三篇重要研究结果,以及2020年年初发表在iScience另一篇关于菌群与疾病机制的研究论文,以及本文开头提到的两份最新的研究报告。这六篇研究论文对学科组近年来所提出的系列理论、方法和技术作出进一步系统整合,并对近20种常见的菌群相关疾病(例如肥胖、糖尿病、痛风、牙周炎、肠炎、老年痴呆症、阴道炎、直肠癌等)与菌群关系进行了机制性的深入分析。

与医学生态相对应的另一个名词是“微生态学”,该名词在国内医学界尤为流行。确实,两者所研究的问题实际上高度重合。或许微生态学一词作为“微生物生态学”一词简称更为适宜。或许有人会将其解读为微生物菌群或者所谓微生物组生态学,其实仍然没有跳出微生物生态学范畴。而“医学生态学”则强调其交叉学科(医学微生物学、理论生态学、计算生物信息学)的性质,并强调其应用领域——医学(特别是个性化精准医学)。当然,重要的其实并非名称,而是其理论体系和研究方法以及潜在应用。

或许也可以把菌群医学生态学与Rene Dubos三十年代设想的医学生态学统一起来。三十年代的世界DNA尚未发现,也没有基因测序技术,于是医学生态学尽管是设计为以宏观生物学(生态学)思想研究人类健康问题,但在分子生态学、生物信息学起飞之前很难有实质性进展。于是,到了新世纪,基因测序技术、特别是宏基因测序技术被广泛应用于研究人体微生物菌群,才使得生态学宏观层次与分子微生物学微观层次交流、乃至统一成为可能。类似宏观和微观的交流也开始渗透到现代生物医学的其它领域,肿瘤生态学是另一正在兴起的领域。 未来医学生态学或许仍然会模糊不清、但也许会像今天的医学遗传学(遗传医学)一样有自己相对独立的体系。医学生态学概念的另一益处或许是其与理论生物学(生态学)千丝万缕的联系。就像数量遗传学在遗传学中的特殊地位,失去了理论生态学的指导,微生态学将会沦为一门技术(宏基因组生物信息分析技术),而失去机制性探索的必要动力。试想,今天的基因组学——若没有了群体遗传学和数量遗传学的支撑,可能会变成乏味的基因测序技术的扩展。 类似地,也没有必要把似乎更加自然的医学遗传学变成“微遗传学”。

Ma ZS (2020) Critical network structures and medical ecology mechanisms underlying human microbiome-associated diseases. iScience. https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042(20)30380-1.pdf

Ma ZS (2020) Heterogeneity-disease relationship in the human microbiome associated diseases. FEMS Microbiology Ecology, https://doi.org/10.1093/femsec/fiaa093