近日,中国科学院昆明动物研究所2024年度十大进展揭晓。经各团队自愿申报、材料审核、网络评选、专家评审,以下10项重要进展入选(排名不分先后)。

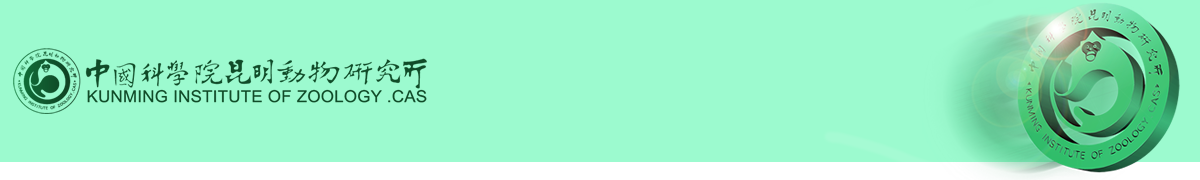

大尺度格局分析揭示中国两栖类多样性热点保护区域

联合国《生物多样性公约》缔约方大会通过了《昆蒙框架》,确立了“3030”目标。明确优先保护区域对完成这一目标至关重要。研究团队以脊椎动物中受胁比例最高的两栖类为研究对象,揭示中国存在10个热点区,其中6个是长期被忽视的、以南岭为代表的中国东南热点山地群对于两栖动物多样性保护尤为重要和紧迫。该研究为其他类群的保护评估工作以及未来保护区和国家公园建设规划提供了重要方向和指导,为履行《昆蒙框架》提供参考。

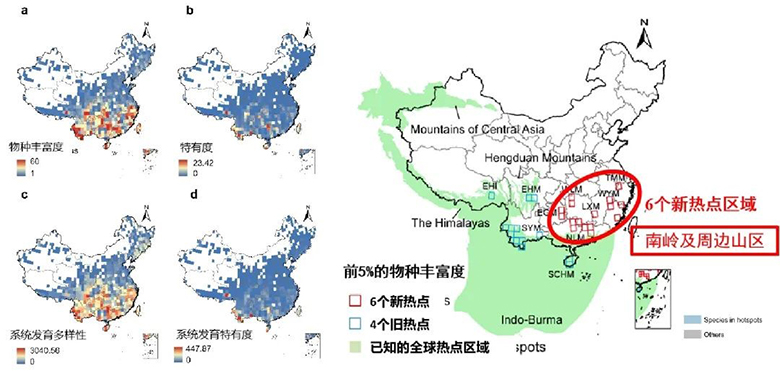

高黎贡地区野生动物多样性全景动态监测与保护研究

针对国家生物多样性资源保护和生态安全屏障建设等重大需求,聚焦高黎贡地区丰富的珍稀濒危野生动物多样性,建立网格化红外相机监测网络和可视化平台,多尺度、精细化、动态呈现珍稀濒危野生动物多样性时空变化规律,编制高黎贡白眉长臂猿监测技术地方标准1项,参与编制全国兽类多样性监测规范1项,系统厘定高黎贡地区兽类物种名录,为区域生物多样性保护和管理提供科技支撑。

国审水产新品种杂交鲤鲃“滇优1号”

立足云南丰富的水产种质资源优势,聚焦“种业振兴”国家重大需求,研究所一直致力于云南高原鱼类的保育和可持续利用。2024年11月,研究团队培育的杂交鲤鲃“滇优1号” (GS-02-001-2024) 获批国审水产新品种,这是研究所继滇池金线鲃“鲃优1号”和软鳍新光唇鱼“墨龙1号”之后,在农业种业创新方面的又一重要成果。该新品种是全国首个杂交不育水产新品种,实现了特色鱼类和大宗鱼类的连接,为我国水产杂交育种提供了新的思路和方向,也标志着高品质特色水产种业迈向新的阶段。

中国西南山区两栖爬行动物多样性形成与环境适应

该项目是国家自然科学基金重大项目、科技部国家重点基础研究发展计划(973计划)、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等项目课题的重要创新成果。项目围绕生物多样性形成及演化机制这一重大国际前沿科学问题,聚焦全球生物多样性热点区域之一的中国西南山区,以环境指示物种—两栖爬行动物作为研究对象,取得了系列原创性成果:建立了高效物种鉴定体系,发现大量中国西南山区特有新类群,推动了中国两栖爬行动物分类学的发展;揭示了中国西南山区两栖爬行动物时空演化新格局,从生物演化角度验证系列地学假说;推动国际两栖爬行动物基因组学的发展,首次破译了高海拔两栖、爬行物种基因组,解析了物种高海拔环境生态适应及物种形成、维持的新机制。该成果入选2024年度云南省自然科学奖一等奖拟奖励项目。

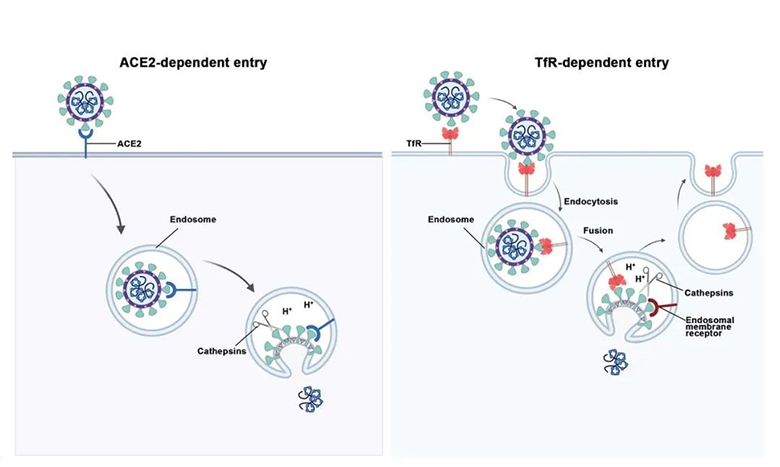

转铁蛋白受体是新型冠状病毒的重要受体

研究表明,SARS-CoV-2可以感染不表达ACE2的多种免疫细胞,说明存在其他介导病毒进入细胞的受体。该研究成果发现人类TfR是SARS-CoV-2的受体。TfR通过直接与spike蛋白高亲和力结合,并将病毒运送到宿主细胞中,从而介导SARS-CoV-2感染。这项研究证明TfR是SARS-CoV-2感染的重要受体,TfR转运途径介导了SARS-CoV-2的进入和感染。干扰TfR与SARS-CoV-2的相互作用可显著抑制病毒感染。获得4项专利授权(中国专利ZL202010609187.0、ZL202010574448.X;美国专利US012076364B2;日本专利7231745),为该类病毒的预防和治疗提供了新的理论依据和干预策略。

一种抗癌蝙蝠的发现

蝙蝠占所有现存哺乳动物物种的20%,是哺乳动物中适应性演化最成功的类群之一。研究团队发现一种抗癌蝙蝠-大足鼠耳蝠(Myotis pilosus):基于分子演化理论,并整合分析转录组、基因组等数据,结合功能实验,揭示了大足鼠耳蝠在COPS5基因上游,丢失了一个低氧诱导转录因子的结合位点,导致其表达下调,进而使大足鼠耳蝠产生了抗癌能力。这些发现不仅为蝙蝠的抗癌性提供了直接的实验证据,而且为哺乳动物天然抗癌机制研究提供了新的动物模型。

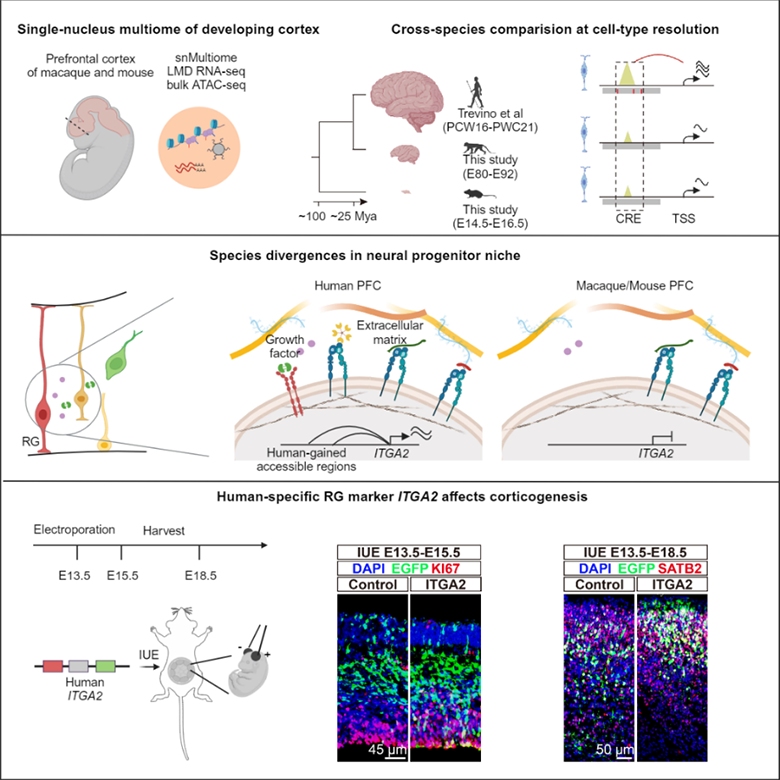

跨物种单细胞多组学分析揭示灵长类大脑演化的细胞和分子创新机制

利用单细胞多组学技术,深入解析了灵长类大脑神经前体细胞发育的分子调控模式以及新细胞类型起源的细胞谱系和分子路径;发现了灵长类神经前体细胞在进化中的转录重构以及新细胞类型起源与特化的关键基因;研究结果不仅揭示了灵长类大脑发育的进化创新机制,而且为理解人类大脑的独特发育模式和精神疾病风险提供了新视角和新见解,代表了国家脑科学计划的最新成果和进化发育领域的前沿进展。

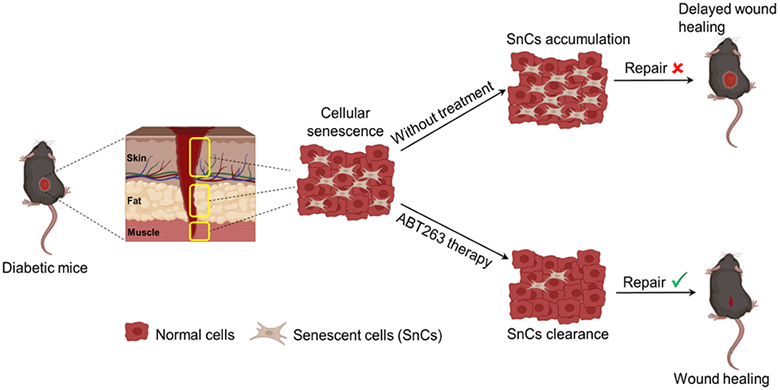

衰老细胞在2型糖尿病溃疡愈合中的作用

急性创伤会诱导细胞应激和衰老,衰老细胞可通过分泌组织因子促进伤口愈合,清除衰老细胞会阻碍伤口的愈合,但衰老细胞在慢性溃疡中的作用并不清楚。20%的糖尿病足溃疡患者需要低位截肢,而截肢后的患者5年死亡率超过70%。研究团队通过临床糖尿病足样本、糖尿病动物模型、衰老细胞模型结合近红外荧光成像等手段首次证实:不同于急性创伤,清除糖尿病小鼠的衰老细胞可有效促进创面愈合,这为慢性溃疡的治疗提供了重要的科学依据和新型治疗策略。

全面推进遗传进化与动物模型重点实验室(中国科学院)建设期工作

2024年,按照院重点实验室要求,结合遗传进化与动物模型重点实验室主攻方向和目标任务,扎实推进建设期相关工作。一是制定《遗传进化与动物模型重点实验室章程》及重点实验室相关管理办法;二是完成重点实验室第一届学术委员会组建工作,组织召开了第一届学术委员会第一次会议,为实验室发展把关并提出战略性建议;三是高标准、严要求完成重点实验室人员遴选工作,目前重点实验室固定人员100人,流动人员200人;四是前瞻谋划并启动部署重点实验室攻关项目;五是高效推动重点实验室参加科学技术部生物学领域全重咨询评议,被纳入全国重点实验室序列。

同时,依托重点实验室开展系列科研讨论,凝练了多个重大科学问题选题建议,如B类先导专项“灵长类动物神经退行性疾病模型创建和治疗”及“高原低氧环境与大健康”“灵长类动物大数据体系”“云南省创新药物研发服务平台”等选题建议。

创办国际一流期刊,打造科技话语权

期刊国际影响力进一步巩固提升。ZR在180种动物学学科SCI期刊中排名第4位,位于中国科学院期刊分区生物学大类和动物学双一区,入选“中国科技期刊卓越行动计划II期”、入选“中国科学院精品科技期刊建设试点”项目、荣登2023年度科技期刊世界影响力指数(WJCI)动物学领域149种期刊榜首,入选2022年中国顶尖期刊。新刊ZRDC入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目”,现已被维普、COAJ、美国化学文摘、Pubscholar 公益学术平台等收录。