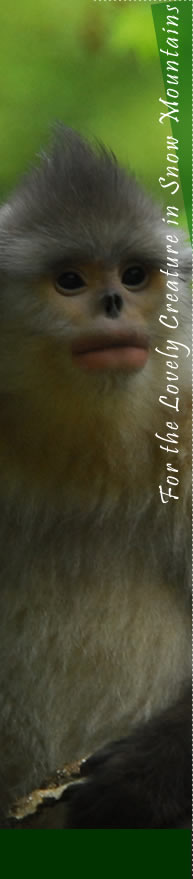

1871年,一个名叫大卫(Pere Armand David)的法国人根据传闻报道了这种当时尚未科学命名的动物的存在。 1890年,两名法国人,一位叫索利(R. P. Soulie),另一位叫彼尔特(Monseigneur Biet),在云南德钦县境内组织当地猎人捕获7只年龄性别不同的滇金丝猴,将其头骨和皮张送到巴黎博物馆。 1897年,法国动物学家米尔恩-爱德华兹(Milne-Edwards)根据这些标本,首次对滇金丝猴进行科学描述,并将其正式命名为Rhinopithecus bieti。 1962年,中国科学院昆明动物研究所彭鸿绶等根据在云南德钦县收集到8张滇金丝猴皮张报道滇金丝猴的真实存在。 1979年,中国科学院昆明动物研究所李致祥、马世来、王应祥等在德钦县阿东后山首次实地考察滇金丝猴,并获得三个完整标本。 1983年,云南白马雪山省级自然保护区成立,成为世界上第一个以滇金丝猴为主要保护对象的自然保护区。现已升格为国家级。 1987年,中国科学院昆明动物研究所白寿昌、邹如金、季维智等首次开展滇金丝猴人工驯养繁殖研究。同年,昆明动物园也随即开展滇金丝猴人工驯养繁殖研究。 1992年,西藏芒康县成立红拉山省级自然保护区,成为第二个以滇金丝猴为主要保护对象的保护区。现已升格为芒康滇金丝猴国家级自然保护区。 1994年,中国科学院昆明动物研究所龙勇诚等完成对滇金丝猴各自然种群准确地理位置调查和种群数量初步估计的研究。 1996年,第一届大学生绿色营奔赴白马雪山向全社会呼吁保护滇金丝猴。 1999年,99’世界园艺博览会把滇金丝猴作为其吉祥物。 2003年,大自然保护协会(The Nature Conservancy, TNC)与保护国际(Conservation International, CI)合作在香格里拉举行第一次滇金丝猴全境保护研讨会。 |