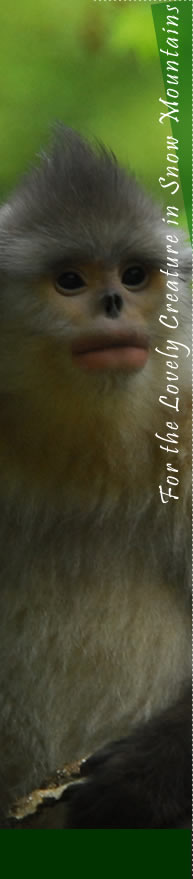

在这个无眠的晚上,我想了许多,许多…… 那是1987年的秋天,我还是中国科学院昆明动物研究所的一名助理研究员。当时,研究所交给我的具体任务就是找寻出所有现存的滇金丝猴自然种群。为了完成这一任务,我在滇西北和藏东南一带的大山沟里一干就是十年光阴。我当时是凭着作为中国新一代动物学工作者的责任感和激情,信奉的理念是:“有条件要上,没有条件,创造条件也要上。”这才挺了过来。 其实现在回想起来,这种干法还真是值得反思。对于一位科学工作者的生涯来说,能有几个十年?每个人都应好好地选择自己将来该走的路。当今世界科学研究的方法和手段发展很快,有些我们过去需要多年才能完成的事情,现在借助最新科学手段可能只需要几个星期。所以有些事情,由于时机未到,将之暂时搁置也并非坏事,我们也许会在不久的将来,利用更科学的方法和手段可以多快好省地使之得以完成。 我在完成滇金丝猴地理分布和种群数量调查后,觉得对滇金丝猴这个物种来说,我能力范围内的事情就算做完了,如果还要对其进行更深入更系统的科学研究大概也只能是空想而已?!因为猴群见人就跑,要想在野外跟踪观察它们简直比登天还难,更别想对它们进行系统的生态行为学研究。 这些年来,我参加了大自然保护协会。该机构对滇金丝猴特别青睐,让我来专门负责组织与实施对这一物种的保护行动。于是我和中科院动物研究所的朋友们一道处心积虑地设计出老君山滇金丝猴的行为生学学研究项目。这是针对滇金丝猴实施保护行动最重要的活动之一。其根本目标就是进一步弄清滇金丝猴的保护需求,使我们的保护行动更具针对性,减少盲目性。该项目是由大自然保护协会(TNC)全额资助,由中科院动物研究所具体实施。项目包括五个部分:(1)建立以地理信息系统(英文缩写为GIS)为基础的老君山地区资源数字化信息管理平台;(2)给滇金丝猴戴上GPS(全球定位系统的英文缩写)项圈,并通过卫星对其跟踪定位,获取其年周期活动的空间数据;(3)在现代信息管理平台上对各种空间数据进行集成和分析,从而掌握其活动习性和栖息地利用规律;(4)对滇金丝猴各现有自然种群进行遗传多样性分析;(5)提出针对性相关保护行动对策。中科院动物研究所保护生物学研究中心主任魏辅文教授是该项目的负责人;他的博士后任宝平先生负责野外生态行为学研究;该中心的李明教授负责遗传多样性研究。 从开始策划,到与项目组达成共识,再到组织队伍和筹集经费,我们为之倾注了大量的劳动和心血,整个项目寄托着我们的全部希望。因此,我打从心眼里难以接受该科研项目遭受到任何程度上的失败,更不愿眼看着这即将到手的科研成果就此付诸东流? 又是在上山的第一天就找到了猴群,真难相信会有那么好的运气,我由衷地感谢上苍。 |