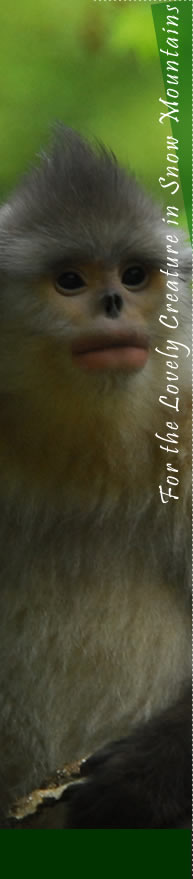

“就是大海捞针,我们也要设法把GPS项圈给找回来。”有了这豪言壮语,再加之脚踏实地的团结奋战,命运之神终于又一次惠顾。 自从给猴子带上GPS项圈后,任博士的工作就开始繁忙起来。不管刮风下雨,他和他的野外研究小组每天都不辞辛劳地爬山涉水,通过无线电定位技术在密林中跟踪观察猴群。他们不时通过电话向魏教授和我汇报工作进展和野外工作当中的艰辛以及所遇到的各种情况和问题。与此同时,以地理信息系统为基础的老君山地区信息管理平台也初步建立起来了,并集成了生物多样性和社会经济相关的各种信息。所有这一切似乎十分顺利,我们的心情自然也就轻松了下来,认为项目成功应属必然。只需等到2004年10月22日项圈脱落后把它从野外捡回来,把上面存储的猴群所在位置的数据下载下来,在先进的信息系统管理平台上进行数据处理和分析,就可以为这一项目画上一个完整的句号了。可是,真正长期在野外跟踪观察猴群的任博士的心情却未敢有过些许松懈。他知道回收项圈并非易事。试想一下,我们现在跟踪一群近200只的猴群都那么难,到时要在密林中把一个那么小的GPS项圈找回,其难度可想而知。 时间一天天度过,随着项圈脱落日期的逼近,任博士的心情也逐渐变得紧张、兴奋、沉重,一切都是那么莫名,难以把持,心中仿佛总有一种挥之不去的不祥预感。 果然,意外于2004年7月28日发生了。那天,我们预期在2004年10月22日回收的项圈突然中断发射信号。当这事发生时,任博士正在北京办事,而山上的老张等人也不知故障出在哪里。一个月后,任博士回到山上经过仔细分析才发现是项圈没电了。这是我们始料不及的。原来项圈电池的寿命与气温相关,气温过高或过低都会缩短其寿命。任博士以前曾做过多年的川金丝猴研究,所以在定制GPS项圈时向供货商所提供的气温参数用的是川金猴栖息地的。但这里的实际气温要比那显然还低不少,因此项圈电池已全部耗尽。好在自动脱落装置的电池与之是分开的,要到2004年10月22日才会启用。不然的话,这个项圈就又会成为一个永久的枷锁了。可是,当它自动脱落后,我们又怎么才能找到它呢?即便是它能不断发射信号,我们都还担心难以搜寻;出现这种情况使找回项圈的希望变得更加渺茫。一些朋友甚至干脆跟我说:“老龙,你就不要再想这件事了。这简直就是大海捞针,是根本不可能的事。” 可是,我们不甘心就此放弃。虽然还有一个项圈可以通过卫星跟踪系统继续工作,但我们所获取的数据的研究价值就会大打折扣。因为卫星跟踪项圈常会因受陡峭地形或树冠遮挡影响难以通过卫星准确定位或难以将其地理空间数据传输到卫星上,而且我们原来考虑到需要它连续工作两年,所以它不像那个项圈一样能每天多次记录猴群的地理位置,而是隔天工作一次。这些都是受当前技术发展水平所限制,所以当时我们只好为猴群佩戴这两种项圈,想以此来弥补两者的不足。 |