余氏兄弟很健谈,他们告诉我这个村的历史还不长,现在的全村人口其实全是由他们一家人发展起来的,也就是说都是他们哥俩的后代。接着他们跟我谈起了这个村落的历史。 那还是在中华人民共和国成立以前的事情。以前,他们的父母都还住在川滇交界处的小梁山上。那时,中国西南部的大、小梁山上的彝族分为黑彝和白彝。黑彝是奴隶主,白彝是娃子,也就是黑彝的奴隶。作为娃子,他们是没有人生自由的,完全是“黑彝”──奴隶主的附属品,就象是他们的牲口一样,不但自己没有人身自由,连他们的孩子也是属于奴隶主的,奴隶主可以任意处置。余氏兄弟的父母所生的大女儿,也就是余氏兄弟的大姐,在出生后不久就被奴隶主给卖了。他们咽不下这口气,就连夜逃出了小梁山。他们不停地走了许多天,希望能找到一个能安身立命的世外桃源。一天走到这里,看到这里原本没有人烟,是个可以开荒种地的好地方,于是就住了下来,并生下了他们哥俩。现在,这村里的全部人口都是他们哥俩的后代。哥哥生了6个孩子,全部都已成家;弟弟在人口发展方面更是“贡献不小”。他当时已是50来岁的人了,可还有一个年仅一岁的小儿子。他还告诉我,这是他的第十个孩子,前面的4个都已成家。 难怪这里在仅仅数十年间就由一对夫妻发展成了五六十人的一个小村落。若世界各地人口均按这种发展速度的话,那简直太可怕了。 看到这种情况,我心里直纳闷:现在已是1988年,为什么中国的“人口政策”在这里还是得不到落实?通过这些年的野外考察当中的切身体会,我个人认为:如果单从保护野生动物的角度上考虑问题的话,控制这种偏远山区人口的意义远比控制城市人口的要重要得多。因此,要保护好我国现有的原始森林和野生动物,最重要的一条就是加强偏远山区的人口控制。切不可以为他们住在偏远的地方就可以任其多生多育。其实,这种偏远的山区往往也就是生态环境最为脆弱的地区,虽然表面看似乎人口稀少,但实际上,这些地方的人口密度早已达到其人口承受能力的最大限度。 近来,我又去了一趟老仙场,发现这里的人口已减少到不足40人。这是因为当地年轻人,特别是青年妇女们,都愿意走出山林,去享受现代文明。这样,当地人口就慢慢减少,对当地自然资源的索取力度也就会大大减轻。因此,我以为加强城镇化建设是实现自然保护事业可持续发展的重要途径之一。

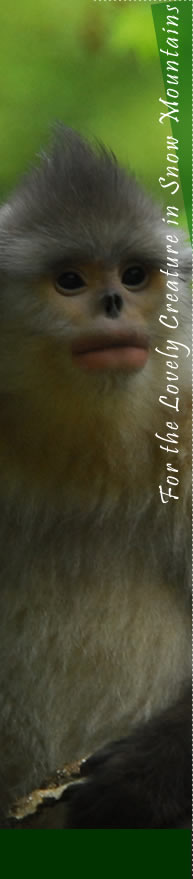

历经半月有余的努力,终于有幸亲眼目睹这地理分布最南的滇金丝猴群。我由衷地感谢命运对自己的又一次眷顾。 这天,是1988年的儿童节。我和老蔡再次来到龙马山顶上的牧场。 |