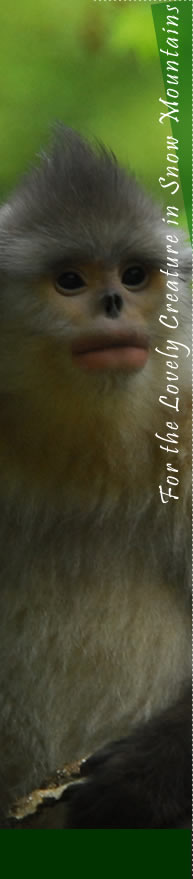

张志科年约四十出头,是一名退伍军人,年轻时曾在外地当过兵多年,因而特别愿意帮助我们这些来自远方的客人。他把我们迎到家中住下后,马上把我们介绍给他的大弟弟张志明,并请他带我们上山去找寻大青猴。 张志明当时年仅39岁,正值壮年,夫妻二人务农为生,膝下两儿一女。张家三兄弟只有老三比我略小几岁,所以我把他们三人都称为老张。我们相识之后也有点纳闷:老张长期在家务农,不太象一个经常转山的打猎人,怎么可能熟悉山上的滇金丝猴呢? 老张似乎看出了我的心思。他告诉我:他过去曾在这山上连续放牧13年,对这里的一草一木和山形地势都了如指掌。放牧期间,他也曾多次参与过当地捕猎滇金丝猴和其他野生动物的活动。当然,那时这里的村民还根本没有滇金丝猴这个概念,更不知道被他们称为“大青猴”的猎物就是国家一级保护动物、中国特有的世界级珍稀濒危动物滇金丝猴,加上老君山至今也不是自然保护区,当地人也就不可能接受“自然保护”和“保护野生动物”这些概念。因为与他们的自身生存需求相比,这些概念显得那么遥不可及、虚无飘渺。此外,当时捕猎的丰厚回报也格外诱人:一架猴骨就可换回近一百公斤大米。这对于食不果腹的当地村民来说,谁会不心动?现在他已经十余年未上山打猎了。一来是他早已看清“猎物日趋稀少,打猎为生越来越难”的事实。二来是自土地联产承包政策实行后,他就决心和妻子一道,用勤劳的双手,通过“汗滴禾下土”,来营造自己的幸福生活。 再次从老张口中证实了滇金丝猴这一物种在这一地区的存在,这对我来说,实在是一个非常好的消息。因为老君山地区所特有地形地貌可能对于滇金丝猴的生态学和行为学研究具有特别重要学术意义。从整个滇金丝猴分布区来看,越往北,其海拔分布范围就越偏高,越往南,其海拔分布范围就越偏低。但从整个地形地貌来看,老君山的两座山峰非常显眼地耸立于整个滇金丝猴分布区的中段。两高峰上半段的生境应该与滇金丝猴分布区北段的相仿,而下半段的又与其南段的相似。所以该地区若真有滇金丝猴存在,应该是对该物种进行各种宏观生物学研究最理想的地点之一。 远离尘世,人间真情才会得到最充分的表达。只有通过在这种环境下的长期相处,友谊永存才会是真! 第二天,我们就在山上扎营。由于我们需要在山上连续住上好几个月,所以带的食品很多,其中有些是我们从丽江带过来的,还有些是我们根据老张的建议,临时在利苴村代销点买的。那天我们共请了五个帮手才把我们的东西都背到了山上的营地。 所谓营地其实只是在老君山主峰金丝厂下的一条小山沟中的一小块草坪。老张告诉我们其地名为公社仓房。这个名字听起来好奇怪,老张解释说,过去公社曾在这一带开荒种地,当时曾盖了一小棚来保管集体的庄稼,故得名之。 |