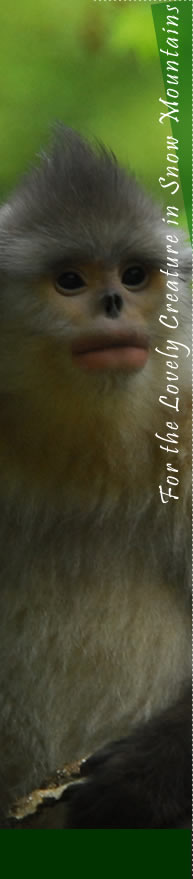

我们在崩热贡嘎一直等到七点半,天才放亮。这时,猴群中少数爱“起早床”的个体首先起来了。他们开始做“原地活动”,一会爬到最高的树梢上去,一会又从上面跳到周围的其它树枝上。 他们的这种活动,究竟是什么目的?仅仅是为了“锻炼身体”?还是为了唤醒同伴?或是兼而有之?是否还有别的生物学上的意义?这一问题,迄今世上还是没人能对此给出一个肯定的回答。 这是因为要回答这样的问题,必须对猴群做很深入的观察。可惜的是,我们在后来对这一猴群的数年观察中,始终也没法对它们做到“使习惯化”,因而始终未能对这一问题有一个较为深入的了解。 在这里,“使习惯化”是一个科学术语,指的是动物不再对人类存有恐惧心理,而能习惯于人们对他们进行观察。而要做到这点,首先得有赖于对他们的保护工作落到实处和其栖息地周边百姓的环保意识的提高,真正实现无人再想伤害和偷猎他们,猴群对我们人类不再存有今天这样的戒备心理。否则,科学家想去接近和细致地了解他们是极不现实的。 世界著名的灵长类行为学家珍妮.古多尔在东非坦桑尼亚的冈比国家公园对黑猩猩的研究之所以能取得一系列十分有价值的科研成果的首要条件就是因为做到了让黑猩猩“使习惯化”。她最初是用大量的香焦去“感化”黑猩猩,使得他们对她不再有畏惧感,进而有亲近感。这样,她才有机会去接近他们,了解他们。我们可以设想,如果,在那里,也有人经常持枪猎杀黑猩猩的话,恐怕我们今天就不会知道珍妮.古多尔和她那些有关黑猩猩的故事了。 由此看来,黑猩猩的处境远比滇金丝猴的好得多,因为当时的珍妮.古多尔很快就找到了一个能系统地开展黑猩猩研究的地方,而我们的这种寻觅则历经近二十年。所以我们对滇金丝猴的系统行为生态学研究才刚刚进入起步阶段,这也就是我到今天也不能对滇金丝猴有更深刻的认识的根源所在。说句心里话,如果有朝一日,我国对滇金丝猴的保护真正落到了实处,滇金丝猴真的很安全了,科学界的许多优秀人才会愿意走进他们中间,与他们交朋友,去探索他们社会内部那些尚不为人类所知的秘密。 几分钟后,整个猴群都开始活动了。他们早晨“起床”后的第一件事就是取食,他们在树冠中不断地用手把东西往嘴里塞。他们的这种生活习惯与我们人类的很相似。我们早上起来,洗漱完毕后的第一件事就是吃早点。连我们在山上考查滇金丝猴时,还是保持这种习惯。 |