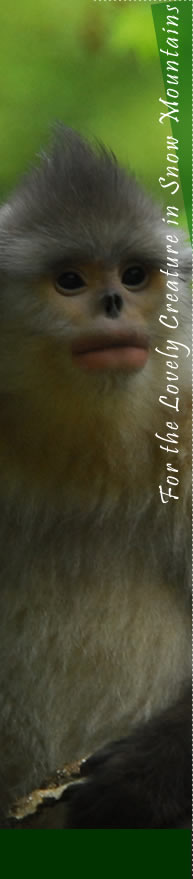

到下午5点30分左右,猴群开始向山下的森林地带移动。这时的猴群如同长蛇阵一般,从头至尾约有三四百米。整个队形显得十分零乱,有点向马拉松赛跑的阵形一样。一般是五、六只在一起行进,最多的也有十来只左右聚集在一团。但此时,猴群的移动速度却是很快的。他们在不到一小时的时间内就全部重新回到离别了近8小时的森林当中。而把我和柯达次里孤独地留在这荒芜寒漠之上。 这时,我们也只好返回营地。可是,从这里回营地却并非一件很容易的事。我们这天是尾随着猴群,经过了好几个小时,好容易才绕到这里来的。而这时天色已晚,如果要从原路回去,时间可能已经不够了。于是,我们只好决定重新探一条回营地的路。这话好说,可要实践它可就难了!举目环顾,在这高山荒漠地带,到处都是石芽林立,峭壁高耸。我们只好慢慢地一步步地往回挪动。好在这里视野开阔,我们可以随时调整自己前进的方向。遇上过不去的地方,我们可及时绕道而行。经过近两小时的艰难攀爬,我们这才回到营地。 这天晚上,我们每个人的心情都显得异常激动。这是我们所有人这些年来第一次有机会能够在无任何遮拦的荒漠上长时间地观察整个滇金丝猴群。我们为等来这次机会所付出的辛勤汗水终于在今天得到了回报。 今天所见这猴群活动的情景使我想起多年前曾看过的一部电影——“大蓬车队”。难道这猴群不正是一支特别的“大篷车队”吗?只不过他们没有车辆马匹,也没有行李物品。但他们整个群体的确也像吉普赛人的大篷车队一样,总是全群统一行动,生活在一起,昼行夜宿。他们不愿接近人类的村落,也不愿接受人类给他们的任何“施舍”。只希望人类能离他们远一点,使他们能过上一种与世无争的“世外桃源”生活。所以,他们只好选择气候如此恶劣的地域来作为他们的栖身之处。然而,人类的活动范围却还是不断地向他们逼来,使他们的“理想生活”落空。现在,多数滇金丝猴群都已经感到了这种无形的压力:自己熟识的“家园”正在缩小,朝夕相处的“弟兄们”越来越少。若他们的处境还是得不到人类的“同情”与“怜悯”的话,他们的生存希望将显得十分渺茫。 我以为:保护滇金丝猴的意义,除了是因为他们是世间长相最似人类,应得到人类的最多关心之外,他们还有许多特性确实值得我们人类去研究和了解。比如说,从他们的社会结构在灵长类中就显得极为特别。 一般说来,灵长类的社会结构主要有两大类。一类是严格的一夫一妻制的家庭,另一类是多雄多雌的群体结构。 一夫一妻制式的社会结构以长臂猿为典型代表,每个家庭由一个成年雄性个体和一个成年雌性个体及其他们的子女所构成。这样每个“父亲”对其所生的后代是清楚的,因而也就对其子女的成长负有严格的责任。所以,对于每个子女来说,“父亲”和“母亲”这两个概念都是清楚的。这样的社会结构就使得雌性个体和雄性个体在体型大小差异上越来越不明显,所以长臂猿的雄性个体和雌性个体在体重上基本接近。 |